東村山市、清瀬市、所沢市で進学塾・学習塾・個別指導塾をお探しなら、「新秋津駅」から徒歩1分の「秋津進学教室」まで

TEL:042-393-3835

個別指導会

狭山ヶ丘校 TEL:04-2949-8084 東所沢校 TEL:04-2945-3141

西所沢校 TEL:04-2925-2120 所沢校 TEL:04-2992-0686

東京都東村山市秋津町5-15-7

JR武蔵野線「新秋津」駅から徒歩1分/西武池袋線「秋津」駅から徒歩5分

営業時間 | 14:30~22:00(日祝を除く) |

|---|

都立高校入試について(推薦)

都立高校入試における推薦入試についてまとめた記事です。

(注)この内容は平成27年度までの都立高校入試について書かれたものです。

入試制度は年々変化しておりますので、必ず最新情報をご確認ください!

都立高校 推薦入試(1)

夏期講習も終わり、いよいよ入試が近づいて来ましたね。2期制の中学校では前期の成績表が手渡されたところもあります。その結果を携えて、私立高校の「個別相談」には必ず参加してくださいね。

さて、今回からは「都立高校推薦入試」についてお伝えしたいと思います。

その前に、「都立高校推薦入試」における、思わぬ落とし穴について先にお伝えしておきましょう。

「推薦」ですから、中学校の校長先生の推薦状が必要なわけですが、この「推薦」という言葉に惑わされてはいけません。

推薦状をもらえた瞬間、もう合格を手にしたかのような気分になり、油断しすぎて全然受験勉強をしなくなる生徒が必ずいますが、これは大きな誤りなのです。生徒ばかりかご両親までが安心しきってい、後に不合格を知らされ青くなるというケースもあります。

まずは平成26年度の旧第9学区(秋進の生徒たちが良く受験する地域)の都立高校推薦入試の結果をお知らせしましょう。

高 校 | 男 子 | 女 子 |

武蔵 | 1.75倍 | 3.12倍 |

武蔵野北 | 2.64倍 | 4.09倍 |

小金井北 | 3.64倍 | 4.81倍 |

清瀬 | 2.12倍 | 2.80倍 |

小平 | 2.45倍 | 3.55倍 |

小平南 | 2.44倍 | 3.26倍 |

保谷 | 4.44倍 | 5.11倍 |

田無 | 3.48倍 | 4.13倍 |

久留米西 | 2.86倍 | 3.30倍 |

小平西 | 2.62倍 | 3.23倍 |

東村山西 | 3.06倍 | 3.23倍 |

東村山 | 4.06倍 | 4.07倍 |

平成26年度入試 都立高校推薦入試合格倍率

いかがですか!一般的に都立推薦入試では女子の倍率がとても高くなる傾向がありますが、男女ともに推薦入試には学力試験がないため人気が集中した結果の超高倍率と言えそうです。もしそうであるならば、内申は「悪くはない」けれど、実は真の学力に不安を感じている受験生が多数いることを意味することになります。推薦入試を受験すれば受験チャンスが1回増えるわけですから、受験してみたくなる気持ちは良く理解できます。

さて、一般入試では1.25倍を超えた場合、超高倍率となり不合格になる可能性が高くなるため受験生たちは戦慄します。しかし26年度推薦入試では一番低い所でも「武蔵の男子1.75倍」です。推薦入試では受験倍率が2倍・3倍はあたりまえで、4倍や5倍以上になるところも少なくないのです。受験する高校にもよりますが推薦受験者の約50%から80%が不合格になっているのです。表にある高校全体での受験倍率は3.38倍となっていて、受験者全体の約70%が不合格でした。

つまり「都立高校推薦入試」とは中学校からいくら推薦してもらえても、推薦をしてもらえた多数の受験生が不合格となるのが現実なのです。さらに言い換えれば「都立高校推薦入試」とは倍率がとても高いため非常に合格しにくい受験と言えるのです。

ですから、中学校の校長先生から推薦状がもらえただけで合格できたつもりになって安心してしまうのは「もってのほか」なのです。推薦入試を受けるのであれば、しっかりと推薦入試対策(作文練習や面接の練習)をしながら、推薦が不合格になることを念頭において一般受験のための受験勉強も続けなければならないのです。

推薦の対策ばかりに力を入れていて、一般受験の受験勉強がおろそかになっていると時期的にも他の中3生に差をつけられてしまいます。もし、推薦入試で不合格になったら失われた時間はもう戻ってきません。「推薦入試なんて受けなければ、推薦対策なんてしないでもっと受験勉強に集中できたのに!」などと言ったところで、

もう後の祭り!

今度は「一般受験」の方が危ぶまれます。だからと言って推薦対策をしないわけにもいきませんね。どうしたら良いのでしょう?

「推薦入試」を受ける場合は、少なからずこのようなリスクを背負うことになるのです。

さらに、さらに、さらに・・・

以前は女子生徒に多かったのですが、最近では男子にも見られるようになりました。それは・・・

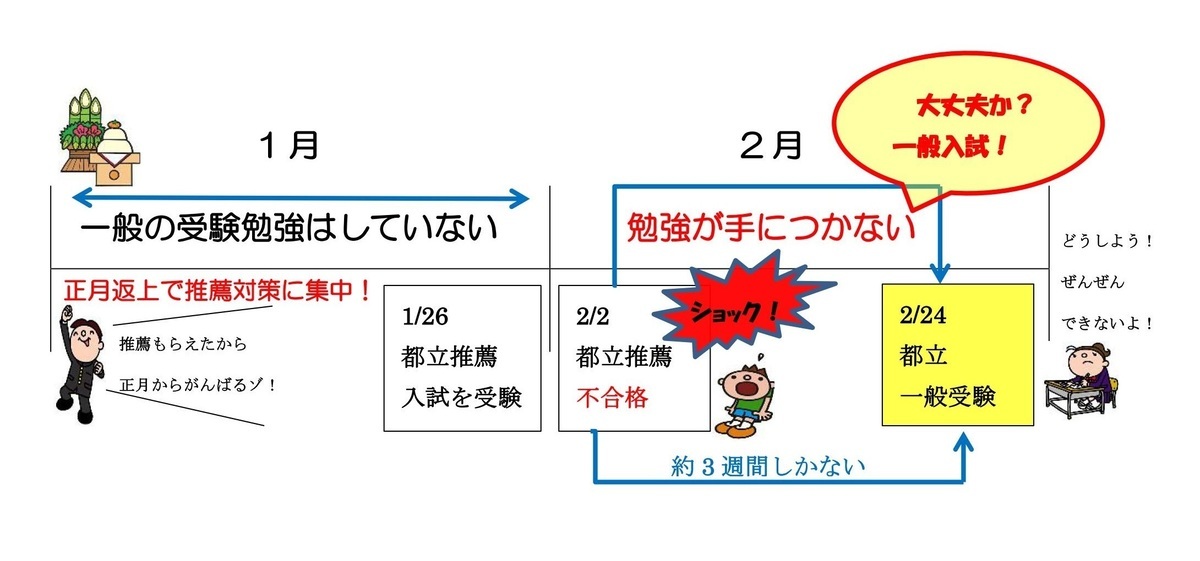

推薦入試で不合格になったショックで、先にある「一般入試」のための受験勉強が手に付かなくなるのです。

「落ちたショックから立ち直れずボーっとしていて、まるで魂の抜け殻のようになる時もあれば、急にメソメソし始める。」などと、心配されたご両親から相談を受けたこともしばしばあります。

「都立推薦入試」でどうしても合格したいがために、「推薦対策」ばかりに力を入れれば不合格になった時のその反動は想像できます。

全身全霊、必死になってがんばったのにもかかわらず、高倍率の壁に阻まれ不合格になれば、しばらくの間は虚脱感におそわれるのも当然かもしれませんね。

しかし、1月下旬に「都立推薦入試」が有り、2月の初めに「推薦合格発表」。そして2月下旬に「都立一般入試」があります。「推薦合格発表」から「一般入試」までわずか3週間あまりですから、入試本番まで時間がないのです。それなのにこの間に受験勉強に集中できない状態になったら・・・しかも「推薦入試」までの1か月近くは全く受験勉強をしていないとなると・・・恐ろし過ぎます!!

都立の推薦入試を受験すれば、都立高校の受験機会が1回増えることは確かですし、必ず誰かが合格するのも事実です。しかしその反面、受験倍率があまりに高すぎるため不合格になる可能性が高く不合格の場合、一般受験に対して大きなリスクを抱え込むことにつながりそうです。

ではどうすれば良いのでしょうか。

あくまでも私個人の意見として、「都立推薦入試」を受験する際の注意事項を箇条書きにて記しますので参考にしてください。

「都立推薦入試」を受験する際の注意事項

①合格を過度に期待しないこと。

②「推薦対策」ばかりに力を傾注しないこと。

③「不合格」の場合を考えて一般の受験勉強もしっかりすること。

④「落ちてもともと」の気持ちで受験すること。

⑤「不合格」になったら、すぐに気持ちを一般受験にむけること。

⑥「不合格」になったら落ち込んで、すぐには立ち直れないと思う生徒は受験しないこと。

⑦「合格」できても、入学した後のことを考えて勉強は続けること。

以上7項目を良く考えてみましょう。特に②③は重要で、「推薦対策」をまったくしないわけにもいきませんが、「推薦対策」ばかりで受験勉強をしない日が長く続けば、「推薦不合格」のとき取り返しのつかないことになりかねないのです。君が「推薦対策」ばかりに力を入れているとき、「推薦受験」を最初から考えていない他の中3受験生は、この機会(君が推薦対策に気を取られて一般受験の勉強をしていない期間)を虎視眈眈とねらっているかもしれません。そして一人黙々と勉強しているかもしれないのです。

また、⑥については両親と良く話し合ってみましょう。落ち込みやすい人やプレッシャーに弱い人は要注意です。

「推薦不合格」になれば、「一般受験」も「不合格」になるのではないかと言った不安がつきまとうことでしょう。「一般受験」より後はもうないわけですから、「落ちたらどうしよう!」と言ったプレッシャーを感じるのも当然です。(都立2次募集は全ての都立高校が行うわけではありません。また倍率はかなり高くなることが予想されます。都立2次募集については考えに入れない方が良いでしょう。)

しかし、よくよく考えてみれば、「推薦入試」を受験しなければあたりまえのことですが「不合格」にはならないのです。問題なのは、「不合格」になる可能性が高いとわかっているのにわざわざ「推薦入試」を受験して、「一般受験」約3週間前に「不合格」になり、いたずらに「不安」や「プレッシャー」を自ら引き込んでしまうことです。この「不安」や「プレッシャー」を克服できず勉強が手につかなければ「一般受験」にも影響することでしょう。

ですから自分の性格を良く考え、また親とも良く話し合い「推薦入試」を受けるのかどうかを決めましょう。

さて、このブログを読んでくれているあなたの性格は「都立推薦入試」にむいていそうですか。

今回はここまでにして、次回は「都立推薦入試」の制度についてお伝えしたいと思います。

都立高校 推薦入試(2)

今回は「都立高校推薦入試」の制度についてお伝えしましょう。

都立高校の「推薦入試」には「一般推薦」と「文化・スポーツ等特別推薦」の2種類あります。どちらも、「合格」できた場合、入学を辞退することはできません。必ず入学しなければならないのです。そのことを納得したうえで、「推薦入試」を考えましょう。

§応募資格

まずは、両推薦の応募資格についてお伝えしましょう。

両推薦とも、志願する都立高校が第一志望で、それぞれの推薦に志願する意思があり、在学している中学校長の推薦を受けた生徒が応募できます。さらに次の二つの条件を満たす生徒でなければなりません。

① 保護者と同居し、平成26年12月31日現在、都内に住所があって、都内の中学校に在学していて、入学後も都内から通学することが確実な生徒。

② 平成27年3月に都内の中学校を卒業する見込みの生徒。

§対象人員枠

一般推薦の場合

全日制 普通科=募集定員の20%

全日制 コース制=募集定員の30%

全日制 エンカレッジスクール=募集定員の30%

全日制 専門学科=募集定員の30% ただし商業系は20%

全日制 総合学科=募集定員の30%

定時制・通信制=原則として推薦入試を実施しない。

昼夜間定時制(専門学科)=募集定員の30%

文化・スポーツ等特別推薦

この推薦は全ての都立高校が実施するわけではありません。実施する学校と実施しない学校があります。また推薦枠については、一般推薦の枠内で各高校が種目ごとに募集人数を定めるのです。

つまり、「文化・スポーツ等特別推薦」は「一般推薦」の内数となりますから、「文化・スポーツ等特別推薦」を実施する高校では「一般推薦」の人員枠が削られることになります。

たとえば、「文化・スポーツ等特別推薦」を実施していない全日制普通科A高校の男子募集定員が100名だとします。すると「一般推薦」の枠は20%ですから、20名を一般推薦の合格者とします。

しかし、「文化・スポーツ等特別推薦」を実施している全日制普通科B高校の男子募集定員が同じく100名だとします。すると「文化・スポーツ等特別推薦」枠は「一般推薦」枠の内数ですから、両推薦の合計合格者数が20名となります。その内「文化・スポーツ等特別推薦」で6名が合格となれば、純粋に「一般推薦」での合格者は14名となることを意味します。

ですから、「推薦入試」を考えるのであれば、受験する高校が「文化・スポーツ等特別推薦」を実施している高校かどうかは事前に知っておいた方が良いでしょう。

ただし、「文化・スポーツ等特別推薦」に応募しながら、同じ高校であれば「一般推薦」にも同時応募することができることも知っておきましょう。

旧9学区にある普通科の都立高校で、26年度に「文化・スポーツ等特別推薦」を実施した高校とその内訳を紹介しましょう

小平高校:軟式野球 男3名 バレーボール 女2名

小平西高校:吹奏楽 男女2名 硬式野球 男5名

ソフトボール 女4 ハンドボール 女4

ラグビー 男5

小平南高校:硬式野球 男2 サッカー 男2

バスケットボール 男2 女2

バレーボール 男2 女2

東村山西高校:吹奏楽 男女3 硬式野球 男3

サッカー 男3

清瀬高校:硬式野球 男2 少林寺拳法 男女2

ソフトテニス 男2 女2 バレーボール 女2

ハンドボール 男女2

久留米西高校:硬式野球 男2

田無高校:硬式野球 男3 柔道 男3 陸上 男女3

バレーボール 女3

保谷高校:硬式野球 男3 サッカー 男3

ソフトボール 女3 バスケットボール 男3 女3

バレーボール 女3

東村山高校:吹奏楽 男女3 硬式野球 男3 陸上 男女3

サッカー 男3 バトミントン 男女3

どの高校も「文化・スポーツ等特別推薦」の募集人員はかなり少ないことが見てとれますね。倍率が高くなるのも当然で合格するのはたいへんそうです。

§出願方法と出願手続き

一般推薦の場合

1校1コースまたは1科に限り、出願することができます。志願変更はできません。また、同一の都立高校内にある同一の学科内に2科以上ある場合は、第二志望として他の1科に限り指定できます。

たとえば工業科であれば機械科・電子科など複数の学科ある場合は第二志望を指定することができるのです。しかし同一の都立高校内に普通科とコースまたは農業科や家庭科などがあり、それぞれを別の学科として扱われている場合は、他方を第二志望に指定することはできません。

そして、中学校長から推薦を受けた志願者は、①中学校長作成の推薦書 ②調査書 ③入学願書 ④志願者作成の自己PRカード ⑤入学考査料

上記①~⑤を都立高校長に提出します。郵送による出願はできません。

文化・スポーツ等特別推薦の場合

特別推薦を実施している都立高校の種目等から1種目を指定して、1コースまたは1学科に限り出願します。志願変更はできません。ただし、同一日に実施している当該校の「一般推薦」には出願できます。

そして、中学校長から推薦を受けた志願者は、①中学校長作成の推薦書 ②調査書 ③入学願書 ④志願者作成の自己PRカード ⑤文化・スポーツ等特別推薦書 ⑥志願者の活動の実績を証明する書類等の写し ⑦入学考査料

上記①~⑦を都立高校長に提出します。この時、「一般推薦」を同時に志願する場合は、入学願書は「文化・スポーツ等特別推薦」と合わせて1枚の願書に記入します。また、調査書・自己PRカードは1部のみを提出します。郵送による出願はできません。

次回は、都立高校「推薦入試」の「検査と選考」についてお伝えしたいと思います。

都立高校 推薦入試(3)

今回は、都立高校の「推薦入試」の「検査方法」と「合格者選考」についてお伝えしたいと思います。

まずは、東京都教育委員会が発表した「推薦入試」における選抜の目的をご紹介します。

1「一般推薦」の目的

基礎的な学力を前提に、思考力、判断力、表現力等の課題を解決するための力や、自分の考えを相手に的確に伝えるとともに、相手の考えを的確に捉え人間関係を構築するためのコミュニケーション能力など、これからの社会にあって生徒たちに必要となる力を評価し、選抜する。

2「文化・スポーツ等特別推薦」の目的

各都立高校の個性化・特色化を推進するため、卓越した能力をもつ生徒の力を評価し、選抜する。

以上のように選抜の目的を謳っています。そして、その目的を果たすため具体的に次のように検査を行い、選抜しています。

§検査方法

一般推薦

① 集団討論及び個人面接を原則全ての都立高校が実施しています。ただし、エンカレッジスクールに指定された都立高校については、集団討論の実施は任意となっています。また、実技検査に長時間を要する専門学科についても集団討論をしない場合があります。

② 小論文または作文、実技検査、その他高校が設定する検査の中からいずれか一つ以上を全ての都立高校で実施します。実技検査については、専門学科・総合学科及び普通科でもコースを設置している都立高校のコースに限って実施される場合があります。

一般的には、コース制ではない普通科の場合、「集団討論+個人面接」はセットになっていると考えた方が良いでしょう。さらに「小論文または作文」か「実技検査」または「高校が設定する検査」のうちのいずれか一つ以上が高校によってはプラスされるのです。この中ではほとんどの高校が「小論文または作文」を課しています。

文化・スポーツ等特別推薦

① 個人面接または集団討論及び実技検査を実施しています。

② 小論文または作文、その他高校が設定する検査を行う場合があります。

つまり「実技検査」は必ず実施され、「個人面接」か「集団討論」のどちらかが実施されるのです。そして、それらにプラスして「小論文または作文」や「高校が設定する検査」が高校によっては実施される場合があるのです。

§選考の基本方針

一般推薦

選考は、各都立高校があらかじめ定めた選考方法に基づき、「調査書」、「集団討論」、「個人面接」の結果、また「小論文または作文」、「実技検査」、「高校が設定する検査」の結果など、各都立高校が指定する検査項目全ての結果と、入学願書による志望及び都立高校長が必要とする資料(自己PRカードを含む。)を用いて、総合的に判断して行われます。

具体的には次のように決められています。

①全ての高校で、調査書における必修教科の観点別学習状況の評価(37観点)または評定(9教科)のどちらか1つを調査書点として点数化します。調査書点の満点を何点にするかは、都立高校ごとに決めます。

各科目の5段階評価(5・4・3・2・1)になっている「評定」ばかりに目が行きがちですが、生徒諸君やご両親の方々はご存知でしたでしょうか。調査書に「観点別学習状況の評価」というのがあって、さらに都立高校の推薦入試では「評定」ではなく、この「観点別学習状況の評価」の方を点数化して合格者を選抜している都立高校があることを。

この「観点別学習状況の評価(37観点)」というのは、各教科それぞれにあり、国語に5観点・社会に4観点・数学に4観点・理科に4観点・音楽に4観点・美術に4観点・保健体育に4観点・技術家庭に4観点・英語に4観点の合計37観点があります。

そして、各教科の担当は、生徒一人ひとりの「教科における能力」・「意欲や態度」・「関心度の高さ」・「知識や理解」などに応じて、A・B・Cの3段階で評価しています。

また、たとえば社会の「観点別学習状況の評価」がすべて「A」でも「評定」は「4」になっている生徒もいます。逆に「評定」が「5」でも「観点別学習状況の評価」がすべて「A」とは限りません。

ですから、「推薦入試」を考えるのであれば、自分の調査書の「評定」と「観点別学習状況の評価」を良く見比べてどちらの方が調査書点が高くなるかを把握し、また受験してみたい高校が「評定」と「観点別学習状況の評価」のどちらを調査書点とするのかを知った上で「受験するかしないか」を決めた方が良さそうです。

②観点別学習状況の評価を用いる場合、各都立高校の特色に応じ て、特定の観点の配点を高くするなどして活用しています。

もう少しくわしく②について説明すると、たとえば、調査書の外国語(英語)には4つの観点別項目がありますが、その中に「外国語理解の能力」というのがあります。この観点に評価Aが付いたとき、ある都立高校では5点に点数化されていても、「外国語理解の能力」を重視している別の都立高校では、同じAでも10点に点数化されている場合があるのです。

評価A・B・Cの配点そのものが高校ごとに異なるのであれば、当然「観点別学習状況の評価」37観点すべてを点数化した場合、満点が何点になるのかも各高校ごとに違ってきます。

③「評定」を用いる場合は、各教科に傾斜配点を設けません。

④総合成績に占める調査書点の割合の上限は50%とされています。

「総合成績に占める調査書点の割合の上限は50%」ということは、総合成績の残りの50%は「集団討論」、「個人面接」の結果、また「小論文または作文」、「実技検査」、「高校が設定する検査」の結果など、各都立高校が指定する検査項目全ての結果ということになります。

ということは、「調査書点」がどんなに高くとも各高校が指定する検査項目で点数が取れなければ「不合格」になることを意味します。

ですから「推薦入試」で合格するには「面接の練習」や「小論文または作文の練習」など受験する都立高校が指定する検査項目の対策が必要となります。

「不合格」に備えて、いわゆる「受験勉強」と並行してやらなければならないところがツライところですね。

⑤「自己PRカード」については点数化されません。個人面接に あたっては「自己PRカード」を面接資料として活用します。集団討論、個人面接、小論文または作文、実技検査、高校が設定する検査など、受験する都立高校が指定する検査項目を各高校が適切に基準を定めてそれぞれ点数化します。

「集団討論」とは平成25年度より新たに導入された検査項目で、受験生5~7人が1グループとなり、身近なテーマを議題にして受験生同士が討論するものです。面接官が議論を進行する場合もあれば、全て受験生による自由討論であったり、途中で面接官が討論の進行を調整するなど、その実施形態は様々です。面接官は2~3人、時間は20分~40分程度で行われます。

⑥総合成績が同点の場合は、各高校の校長が必要とする資料(自己PRカードを含む)を用い、同順位が出ないよう、優先順位を決めています。

文化・スポーツ等特別推薦

選考は各高校があらかじめ定めた選考方法に基づいて行い、面接のほか、実技検査等を適宜組み合わせて、総合的に判断して行います。

①選考にあったては、各都立高校が自校の教育活動の実績や特色などに基づいて適切な基準を定めます。

②調査書における必修教科の観点別学習状況の評価(37観点)または評定(9教科)の扱いは、各都立高校ごとに適切に定めます。

③個人面接にあたっては、自己PRカードを面接資料として活用します。

④受験者のうち、各都立高校で定めた基準に達していると認められた者の中から合格候補者を決定します。

基準に達していると認められる者がいなければ「合格者」は出ないことになります。

⑤選考にあたっては、文化・スポーツ等特別推薦書及び志願者から提出された活動の実績等を証明する書類等にも十分配慮することになっています。

⑥選考のための順位を定めるにあたっては、同順位が出ないように配慮することになっています。

以上のように「選考の基本方針」は決められています。

都立高校「推薦入試」は中学校長から「推薦状」をもらえればだれでも受験することはできます。しかし不合格になる可能性が高いので、過度の期待は禁物ですし、「一般受験」の勉強もしておかなければなりません。

ですから「推薦対策」にかける時間と「一般受験」の勉強にかける時間のバランスが重要です。どんなにがんばっても「不合格」になれば「推薦対策」にかけた時間はもう戻ってきません。

だからと言って、「推薦対策」をしなければまず「合格」は期待できないでしょう。

その反面、もし「合格」できれば「学力検査」を受けないまま、他の中3生よりも1か月早く受験が終わることになります。そして受験勉強からは解放され、しばらくは安らぎと、休息の時間が訪れることでしょう。また、ご両親も安堵されることでしょう。

「推薦入試」を受験するか、受験しないか、決めるのはあなたなのです。